実際のところ、柚子の収穫、剪定と言っても、なかなか簡単ではありません。そもそも大木で高いところに沢山実がついているし、枝は沢山の鋭い棘に覆われています。また剪定に際しては、実を付けた枝と実をつけなかった枝が交互に実をつけるなどといった柚子の特性を知らないと、翌年の実の付きに影響します。また、本来は春に剪定する方がよいため、今回は収穫中心とし、剪定は最小限のものとしました。そのあたり、柚子に詳しい人に色々と教えていただきながらの作業を進めています。 収穫した柚子は、柚子の持ち主にそのまま差し上げ、また一部は柚子ポン酢醤油などに加工して差し上げることにしています。

今回の取り組みが地域の課題を解決しながら地域の資源を活かすという一石二鳥になればと考えます。それが市東地域15町会共創プロジェクトの目的の一つでもあります。私たちは、共に考え、共に汗をかき、地域課題の解決と地域の発展を目指します。

0 Comments

2022年11月12日(土)市東地域、晴天の東国吉の森に多くの人が集まりました。前回参加した人、初めて参加の人、遠くは他県からやってきた人、大人のグループ、家族連れなどなど様々です。 自然の中で安全に過ごすための心得から 季節は丁度スズメバチなどの活動が活発になる時期です。実は、この森のすぐ近くにもオオスズメバチの巣がありました。準備段階でスタッフが見つけ、ロープを張って周辺を立ち入り禁止にしましたが、まだ発見できていない巣があるかもしれないし、自然の中ではマムシなどの危険な生き物に遭遇することもあります。都会と違い、自然の中では安全は誰かが確保してくれるものではなく、自分で確保しなければならないこと。みんなが最後まで怪我無く過ごせるように、大切なお話しに聞き入りました。 子供たちは自然の中を歩いて畑にGO! まだ薪割が無理な小さな子供達は、自然の中のいろいろなものを見ながら畑に向かいます。途中、モグラ塚(モグラが土を掘って土がこんもりと山のようになっているところ)や、イノシシの足跡、イノシシがミミズなどを掘ったあとなどを見つけました。市東ではごく普通にある風景ですが、初めて見た子供も多く、みんな興味津々でした。 里芋やカボチャの収穫に夢中に 自然の中を歩いて行った先の畑で、沢山実ってるカボチャを収穫したり、里芋を掘ったり。夢中になって芋ほりをしました。畑の里芋を初めて見たという子も多く、「里芋ってこんな風にできるんだ~」と驚きの連続でした。 そして、沢山のカボチャや里芋を一輪車で森に運びます。沢山収穫したので、重くてうまく運べなくて転びそうになりながらも、みんなで頑張って運びました。 薪割りにチャレンジ 自然観察~畑チームとは別に、薪割コース参加者は、薪割の基本や、安全に割る方法、うまく割るコツなどを教わります。 一通り教わった後は各自薪割にチャレンジです。最初はおそるおそるでしたが、だんだんとコツがつかめてきて、綺麗に割れた時は歓声があがります。 まだ大きな斧を使うのが難しい子供達は、小さな手斧の使い方を教わります。 こちらも最初はおそるおそるでしたが、だんだんとうまく使えるようになってきました。 恒例の竹細工は竹を伐ってくるところから 市東地域には竹林が沢山あります。竹をうまく細工して食器などを作るのは、この共創プロジェクトの屋外行事では恒例になりつつあります。この日も、竹の匠たちが、近くの竹林から丁度良い太さや長さの竹を何本か伐って運んできました。 地域の竹は色んなところに活用されています。先日のフォトコンテスト作品展でも活躍した竹テントはこの日も大活躍でした。 それぞれ匠に技を教わりながら箸などの食器を作っていきます。そして、これまた恒例になりつつある竹飯盒も作りました。 今回は丁度稲の収穫後で藁が沢山用意できたことから、竹細工だけでなく、縄ないも体験しました。これもまた匠の素晴らしい技を見ながら縄をなっていきます。簡単に見えて意外と難しいものです。ここにも匠たちの伝統の技を見ることができました。 自然薯掘りにも見えた匠たちの技 「さあみんな、自然薯掘りにいくぞ!」と匠の一声。そしてみんな匠の後をついて藪の中へ。すぐに「ほら、ここにあった!」と。ただ草の蔓が伸びているだけにしか見えないそれは自然薯の蔓でした。そして、根本を見つけ出し掘っていきます。 自然薯はとっても長いので、深く慎重に掘り進んでいきます。みんな興味津々でその深い穴を覗き込みます。長い長い自然薯が土に埋まっているのが見えました。 そしてついに自然薯が掘り出されたときは歓声が湧きおこりました。 そして、あっという間に4本もの自然薯を掘り出してきた市東の匠たち。市東の匠の技の奥深さを見た気がしました。この自然薯はあとでジャンケン大会に勝ち抜いた人にプレゼントされます。 地元の食材の美味しさ満載 みんな薪割や芋ほりでお腹がすきました。その頃、芋煮やバーベキューの準備が整って美味しい香りをただよわせていました。当然地元の食材満載です。大きな大きなシイタケや、イノシシ肉のソーセージ、そして、竹飯盒では地元産のお米がとても美味しそうに炊けていました。 竹飯盒は、これ一つで2~3合のお米が炊けます。ほんのり竹の香りがして、炊飯器などで炊くよりも美味しいと評判です。もはや、市東地域15町会共創プロジェクトの定番になってきました。竹飯盒に興味があるという人も多いようなので、そのうち、竹飯盒の作り方、使い方の解説をしましょう。 森の探検や森あそび お腹がいっぱいになったら、思う存分森で遊びましょう。バギーでの森の探検は子供たちに大人気。あまりの楽しさに、何度も乗せてもらった子もいました。それにしても、運転している大人が一番楽しそうな顔していますね(笑)。そのほか、木にロープをつるした大きなブランコやハンモックでもみんな楽しく遊びました。 ジャンケン大会は大人も子供も真剣 ジャンケン大会は匠が掘りだしてきた自然薯や、地元産の野菜などが賞品でした。特に4本の自然薯争奪戦は大人気!大人も子供も真剣です。 楽しく自然に触れて生きる知恵を学んだ一日

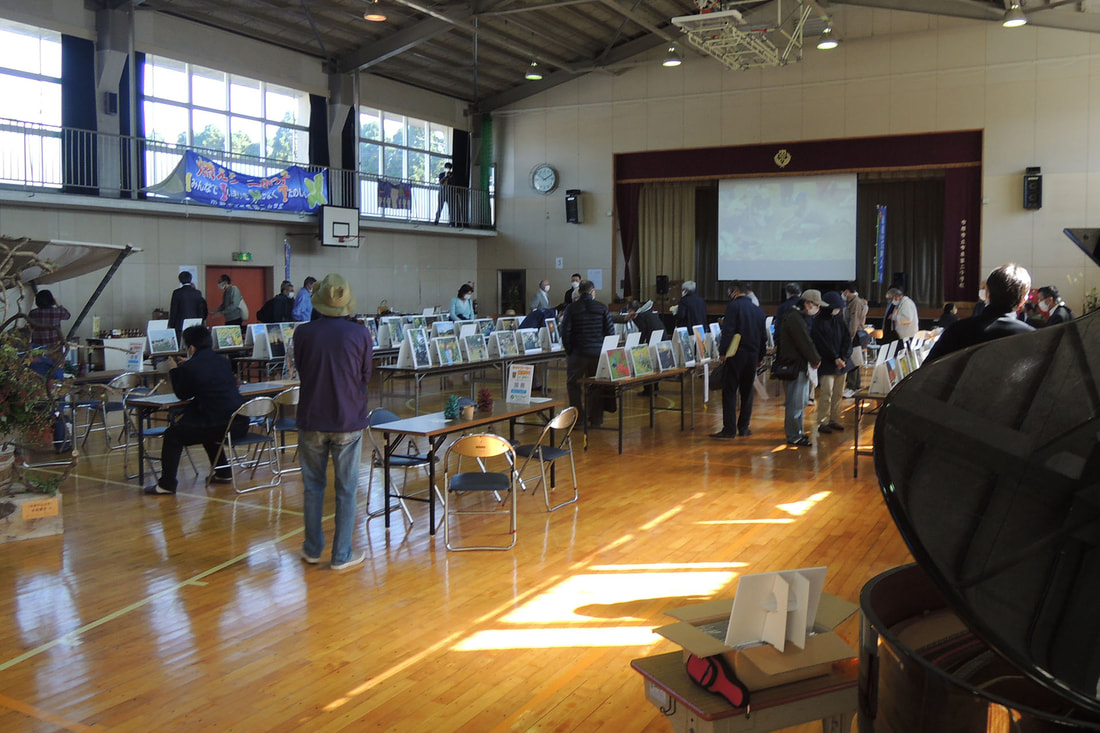

大人も子供も自然に触れて、美味しいものを食べて、楽しく遊んだだけでなく、自然の中で生きる知恵を学んだ一日でした。自然の中のものを利用し、美味しく食べて、自然の中で遊ぶ。決してテーマパークなどでは味わえない自然体験でした。そして、長い年月引き継がれてきた自然の中で生きるための匠の技からも学ぶことが出来ました。 市東地域15町会共創プロジェクトでは、今後もこのようなイベントを通して、自然あふれる市東、自然の中で生きる知恵が溢れる市東の魅力を多くの人に知ってもらいたいと考えています。そして、市東地域が他のどこにもない魅力あふれる地域となっていくように取り組んでいきます。 今回参加していただいた皆様、本当にありがとうございました。誰一人怪我することもなく終えることが出来ましたことに感謝申し上げます。 (次回は2022年1月の「昔あそび」を予定しています。詳細は後日お知らせします。初めて参加の方も大歓迎です。また、市東地域15町会共創プロジェクトのスタッフとして活動したいという方も絶賛募集中です⇒お問い合わせはコチラから) 第二回市東地域15町会フォトコンテスト作品展が、2022年10月29日(土)~31日(月)に旧市東第二小学校体育館で行われました。昨年の第一回は99点の作品応募でしたが、今回は130点もの応募がありました。全て市東地域への愛を感じる力作でした。 準備にも見えた地元の知恵 作品展開催にあたり、旧市東第二小学校の校庭の草刈りをしていたところ、キノコがゴロゴロ出てきました。赤松茸というキノコだそうです。子供の頃よくとって食べたという人もいました。持ち帰ってご飯といっしょに炊いて、翌日、オニギリにして持ってきていた人もいました。 全作品展示の準備が大変 草刈りで地域の知恵が見えた一方で、作品展準備は直前まで大忙し。第一回同様に全作品をパネル展示するための準備は前々日夜遅くまでかかる作業でした。130点もの写真を、前々日に準備するなんて!夏休みの宿題状態。ですが、前回担当した人曰く「昨年は徹夜だったので、こんな時間に終われて奇跡ですよ!」とのこと。いやいや、もっと計画的にやりましょうよ。 パネル貼りは大変だったけど、ずらりと並んだ力作揃いの美しい写真を見て、夜遅くまでパネル貼りしたかいがあったと、充実感を感じました。でも、疲労感も感じていました(笑) 長年倉庫に眠っていたピアノが目を覚ます時 今回、作品展会場にBGMを!という声がプロジェクトメンバーの中から出てきて、廃校となって久しい旧市東第二小学校の倉庫に何年も眠っていたピアノが活躍することになりました。学校の歴史が染み込んでいるピアノはとても良い音を奏でます。ピアノも喜んでいることでしょう。 会場を彩る生け花や浮書絵彫 力作揃いの写真に負けず、会場でものすごい存在感を放っていたのが生け花と、竹細工です。写真の生け花に使われている花は全て市東地域の植物です。藤の蔓も、前日に山からとってきたもの。それを、これも地元にあった樽に活けてあります。これこそ、地域の自然から生み出された傑作ですね。 竹細工を展示するというから、竹の籠などを想像していたのですが、まったく違いました。これは浮書絵彫りというもので、竹を彫って絵をつけるという、独特の技法で作られたものです。あまりの美しさと、繊細な手工に見入ってしまいました。 地元農産品のフリーマーケットは竹のテントで 今回フリーマーケットのためのブースに竹を組んだテントを用意しました。体これは、プロジェクトメンバーが何度か試作して、改良を重ねたものです。 竹を組んで布を張るだけのシンプルな構造。組み立ても簡単だし、屋外であれば、さらに効果的。今後、プロジェクトのいろんなイベントで活躍することと思います。 市原みつばち牧場のハチミツも大人気 今回、市原みつばち牧場さんのハチミツも出店していただきました。一般的な百花蜜だけでなく、アカシヤ、カラスザンショウ、桜などのハチミツもあり、特にカラスザンショウのハチミツは人気だったようです。 手作り品も沢山あったフリーマーケット フリーマーケットではアクセサリーや陶芸品、そしてパンなど手作り品が沢山出店されていました。どれもこれも、素晴らしい品の数々でした。1日目が終わったあとに、徹夜で作ってきてくれた人もいました。このイベントに対するプロジェクトメンバーの本気度がわかる出来事でした。 会場に美しい音色を響かせた生演奏 会場である旧市東第二小学校に眠っていたピアノなどでの生演奏が美しい音色を響かせていました。そして、なんと、菊岡たづ子県議も生演奏してくれたのです。プロジェクト副会長から「BGMを演奏してほしいんだけど」と言われて引き受けたそうですが、BGMどころかコンサートになっていました。実際、この演奏を目当てに来た方もいたのでは?しかも、一日3回も演奏していただきました。そのほか、地元のミュージシャンによるピアノ、ピアノ+フルートの演奏が会場に響いていました。  地元ミュージシャンは、演奏だけでなく、オリジナルCDの販売も最後の在庫処分ということで大特価で販売していましたが、まずまずの売れ行きだったようです。 フォトコンテストには小出市長も出品されました 実は今年の7月にプロジェクトメンバーと小出市長とお話しする機会を設けていただいて、その時に、フォトコンテスト実行委員長が「是非市長もコンテスト応募してください」とお願いしたところ、快諾いただき、その後、実際に市東地域まで写真を撮りにおいでになり、コンテストに出品していただけました。とても素晴らしい作品をご応募いただきましたが、残念ながら入賞とはなりませんでした。そこは、忖度なしの公正な審査ということでお許しを。 実行委員会賞作品と小出市長との撮影の時、ついさっきまで会場にいたはずの実行委員会賞作品の作者が行方不明に。しかたなく、プロジェクトメンバーの一人が一緒に写真におさまってしまいました。 地元小中学校との連携も 少し前にプロジェクトメンバーが市東中学校をおとずれた際に、「市東百年桜」というのを見てとても感激したそうで、是非ともフォトコンテスト作品展で展示したいと興奮気味に話していました。それはいまから十数年前、市東中学校にあった桜の木が、老朽化して切り倒された時、その桜で作った文鎮を生徒に配り、そして、一部は学校内に綺麗に保存されました。その市東の歴史のつまった桜を会場に展示することをお願いし、快諾いただきました。 また、市東第一小学校では、校長先生がドングリを綺麗に細工されて、それに生徒たちが色付けしたマツボックリと組み合わさって美しい作品になっていました。これも、展示をお願いして、快諾いただいたものです。会場を彩り、人々の心を癒してくれました。 地域の力が結集した3日間

地域を題材としたフォトコンテストを実施して地域の魅力を発見しよう、という企画だったこの市東地域15町会フォトコンテスト。130点の写真として表現された地域の魅力だけでなく、様々な地域の魅力が色々な形で結集した素晴らしいイベントになりました。 このフォトコンテスト作品展を通して、地域の人、まち、自然の素晴らしさを再発見すると同時に、そこに暮らす魅力ある人々と、その素晴らしい活動が結集出来たように思います。 まだ、第二回ですが、これから回を重ねるにつれて、単なるフォトコンテスト作品展ではなく、地域の魅力を発信するイベントとして発展していく予感がしました。 この地域とそこに暮らす人々の魅力がよりいっそう輝くように、市東地域15町会共創プロジェクトは様々な取り組みに今後も力を入れていきます。地域と共に創る、それが共創です。市東地域15町会共創プロジェクトは地域と共に魅力ある市東地域を作っていきます。 2022年10月18日、土地班のミーティングが行われました。

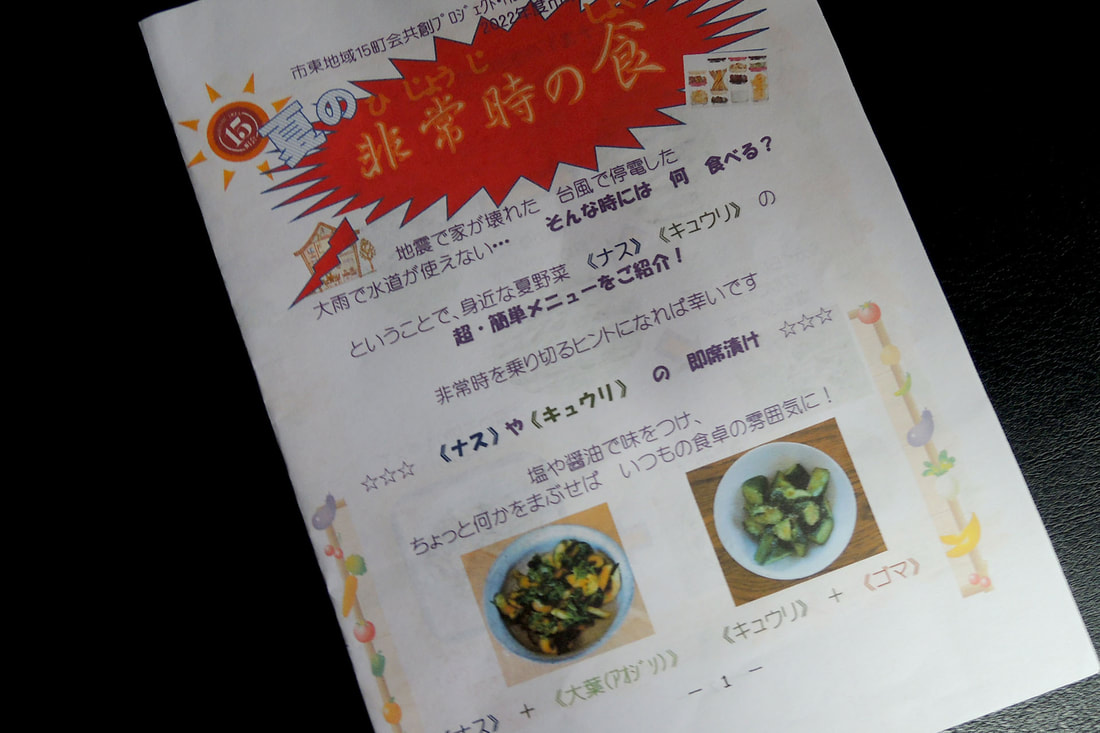

会社勤めのメンバーがいるので、夜からメンバーの自宅にて行っています。今回のメインテーマは11月12日に開催予定の「薪割体験と森あそび」についてでした。大人も子供も楽しめるよう、薪割だけでなく、落ち葉プール、焼き芋、竹細工、芋煮、BBQなどを実施する予定で、その詳細の段取り、今後の集客予定などが話し合われました。 また、2023年1月に実施予定の昔あそび体験教室や、来年度以降に実施したい取り組みなど、夜遅くまで熱心な議論が行われました。 市東地域の豊かな自然に囲まれた土地の利用、活用を通して、地域の課題解決、魅力を向上する。そのことにどう取り組むか。また、他のチームや、地域の他の団体、町会等とどう連携していけばよいかといったことまで、メンバーの熱い思いを形にし、一歩一歩着実に魅力ある市東地域に近づいていきます。 市東地域15町会共創プロジェクトでは、このような取り組みに、一緒にアイデアを出し、実行していくメンバーを随時募集しています。興味のある方は、市東地域15町会共創プロジェクト共通、または、プロジェクト土地班まで。 2022年10月14日(金)食班のミーティングが行われました。食班では、地域にある食材や伝統的な料理などを活かし、地域の目玉になるようば商品開発や、食材の新たな活用方法などを様々な角度から検討しています。 8月に行われた「防災ファミリーキャンプ」では、「非常時の食」というリーフレットを作成、配布し、料理の実演もしました。災害で水道やガスが使えない時、身近な食材を身近な雑草も含めて活かして、美味しい料理にするための知恵をまとめました。 食班では、今、地域の食材を活かした、魅力ある商品を開発すべく、様々な検討を行っています。食材の確保、加工場の確保、販売ルート、販売場所の確保など、検討することはとても多いです。

10月14日の食班ミーティングでは、地域の目玉商品となりそうな食品の商品化を進める中で、一次加工場所の確保、一定量の食材の確保などに課題があることがわかり、そのことについて色々な意見やアイデアが出されました。 まずは地域にある食材の確保が重要です。検討する中で、地域の課題を解決し、かつ、食材の確保につながるような画期的アイデアが出され、まずはそこからやってみようということになりました。 食材には季節があります。そこで、まず、秋から冬にかけて最初の食材確保や販売を行い、それを次の季節の食材につなげていこうということになりました。 食班らしく、メンバーの方が地域の料理などを持ち寄り、一緒に食べながら真剣に食について話し合うという、とても楽しいミーティングでした。今回出された地域の課題を解決し、食材も確保できるという画期的アイデアはすぐに実行に移ります。さて、どんな結果が出るでしょうか?どんな商品が生まれるでしょうか? 2022年10月13日

市津公民館にて、定例コアメンバー会議を開催しました。各班からの活動報告のほか、10月29日~31日に旧市東第二小学校にて行われるフォトコンテスト作品展についての詳細等が話し合われました。主な議題は以下の通りです。 ・土地活用班より 2022年11月12日(土)に開催される自然学校の準備状況の報告。今後の活動(特に1月の自然学校)についての報告。他の地域活動との連携について。 ・広報班より Instagramアカウント開設とInstagramを使った広報についての報告。フォトコンテスト作品展時に展示するプロジェクト紹介ビデオ制作について。2023年3月末発行予定のコミュニティーペーパーの準備計画についての報告。 ・食班より 名産品の商品化検討状況についての報告。近隣の食品加工場の利用検討についての報告。 ・その他 地域の小中学校との連携について。 ・フォトコンテスト作品展について 会場レイアウトついて。当日のスケジュールについて。会議後、旧市東第二小学校の現地調査実施。 また、今後、地域の様々な活動への支援や、地域内の活動団体との連携など、この先のプロジェクトの活動と地域の活性化に向けた課題が話し合われました。 10月29日の9:00~旧市東第二小学校において、2022年度上半期の市東地域15町会プロジェクト活動報告会が行われます。 2022年10月9日、誉田グリーンヒルセンターにて、市東地域15町会共創プロジェクト主催の初心者向けスマホ教室を開催しました。

広い面積を持つ市東地域ですが、地域のお知らせなどは、電話、回覧板などといった連絡手段がいまだに主となっています。今後、情報伝達の効率化や、きめ細かな情報伝達をするには、ITの活用が必要となってきます。しかしながら、高齢化が進む市東地域にあっては、スマホなどの情報機器の活用に困難を感じる人も多く、それが情報伝達手段を従来からの電話、紙による回覧、配布、という形態から変えるための壁になっています。 市東地域15町会共創プロジェクトでは、今年度から、共創プロジェクト委員会メンバーを対象に、情報機器を活用してプロジェクト運営を円滑にしようと、複数回のスマホ教室を開催し、カリキュラムの充実を図ってきました。今回は、初めて一般の方を対象とした講座を開催しました。 スマホは持っているのだが、電話しか使っていないという人や、あるいは、ネットショッピングがしたいのだが、いつも娘に頼んでいるから自分でなんとかしたい、というような方など13名の受講者の方においでいただきました。 そもそもインターネットって何?という基礎的な知識から、当たり前のようによく使われているけれど、さっぱり意味がわからないという基本的な用語の解説を実際にスマホを操作しながら体験しつつ学習していきます。 わからないことがあったり、スマホ操作につまづいた時は、講師と2名のアシスタントが個別に手取り足取り教えてくれます。皆さん本当に熱心に取り組まれていました。そして、帰りには「出来ることが増えて、だんだん楽しくなってきた!」という声もきかれました。 まだ一般公開初回ということもあり、運営側の課題もいくつかありましたが、今後よりよい講座を目指して改善し、市東地域は高齢者も含めて誰もがスマホなどのIT機器を使いこなせる地域にしたいと考えています。また、個別のスマホ相談会などの要望もありましたので、今後、市東地域15町会共創プロジェクトとして、そのような機会も設けていきたいと考えています。  2022年8月20日(土)~21日(日)、市東地域15町会共創プロジェクト、市東中避難所運営委員会共催による防災ファミリーキャンプが旧市東第二小学校で行われました。 個人個人が災害に対応できる力を身に付けよう 2019年の台風15号では、この市原市北東部の市東地域も大きな被害を受けました。2週間の停電もありました。そんな中、地域の力で災害を乗り越えることが出来ました。個人個人の力や家族の力が大きかったのです。 その時の教訓も踏まえ、個人個人、そして各家庭が災害に対応できる力を身に付けよう、というのが防災ファミリーキャンプの目的です。そんなお話しから今回の防災ファミリーキャンプが始まりました。  竹を使って竹飯盒や食器を まずは、地域に身近にあるものを使って、生き延びる術を身に付けよう、ということで、この市東地域に多くある竹林から伐ってきた竹を利用して、お米が炊ける竹飯盒や、食器、箸などを竹を使って作ります。地域に沢山ある竹が様々な用途に利用できれば災害時にも役に立つはずです。 まずは、太めの竹を切って竹飯盒を作ります。うまく出来ればこれで美味しくお米を炊くことが出来ます。竹飯盒1つで3合ほどのお米が炊けます。竹飯盒で炊いたお米ははたしてどんな味でしょうか?とっても美味しく炊けるんですよ。 竹を使えば、竹飯盒の他、シャモジ、お皿、コップ、箸など、様々な食器も作れます。 竹を使った食器づくりにみんな熱心に取り組みました。  災害時に役に立つロープワーク そしてロープワークの講習です。ロープで人を救出したり、建物を固定したりと、色々な場面で使えます。まずは、もやい結びから。初めてのもやい結びに四苦八苦する人もいましたが、楽しくワイワイとお互い教えあいながらロープワークを学んでいました。 雑草だって食べられる 市東地域15町会共創プロジェクトの食チームは、日頃より、地域の伝統食や、地域に多くある食材を使った料理などを探求しています。災害時、地域産の野菜、身近にある雑草といった地域に多くある食材に、非常食としてストックしている缶詰などを組み合わせて、簡単に美味しい料理になるところはまさに匠の技でした。特に、身近な雑草「スベリヒユ」を使った料理は、「雑草を食べるなんて」といって恐る恐るだった人も、一口食べてみて「これは美味しい!」と感激していました。  それぞれのスタイルのテント 夕方になり、グラウンドではテントの花が咲きました。この日のためにテントを買った人、車中泊と組み合わせて利用する人など、スタイルはそれぞれです。夕方ごろから時折弱い雨が降る中でしたが、雨が降ってこそテントの意味がある、防災ファミリーキャンプの意味がある、などとみんな張り切っていました。  災害時のトイレはバイオトイレが凄い 災害時には断水したり、下水が使えなかったり、といった理由でトイレが使えなくなることはあります。そんな時に役に立つのがバイオトイレです。市東地域15町会共創プロジェクトメンバーの中では、バイオトイレの研究をしている人が何人かいます。日常的に実際に使ってみて、様々な改善も試みています。もみ殻とナルナル菌、そして竹炭を組み合わせて、臭いが出ないよう工夫されたバイオトイレは災害時に大いに役に立つことでしょう。  体育館での勉強会 体育館では、「非常時の備えと町会内の共助力で被害を最小限に」といったテーマでの勉強会がありました。時折クイズが出され、正解者には賞品も出ました。日ごろの災害に対する備えと、自治会などの地域の力の大切さがよくわかりました。  災害時を想定した夕食 さて、夕食の準備です。自ら作った竹飯盒に、地元産のお米を入れて炊きます。さて、うまく炊けるでしょうか?最初は竹飯盒に四苦八苦しながらも、最後には美味しいお米が炊けて、一安心でした。  各テントでは、それぞれのスタイルでの夕食が出来上がってきていました。日ごろ非常食として自宅にストックしてある食品や、冷凍食品などを持ち寄り、それぞれに工夫して美味しく楽しい夕食になりました。夕食時間ごろから雨が降ってきましたが、雨にも負けず、みんな楽しそうでした。  グラウンドの真ん中ではキャンプファイヤー。持ってきた食材を焼く人や、子供達には花火が配られ、火を囲んで楽しいひと時が過ごせました。 ソーラー発電を見学してみつばち牧場へ 朝はラジオ体操から始まります。夜中に雨が降ったものの、朝は雨が上がっていました。ラジオ体操が終わったらそれぞれのスタイルで朝食です。プロジェクト食チームのテントでは、夕食に続き美味しそうな料理が並び、それを目当てに多くの人が群がっていました。 朝食が終わったら地域の散策です。ソーラー発電設備を見学して、市原みつばち牧場へと向かいます。 ソーラー発電設備見学では、普段は入れない場所に特別に案内していただいて、詳しい説明をしていただきました。 そして地域の自然の中をみんなで歩いていきます。途中、様々な野草を見つけたり、イノシシの足跡を見つけたり。  東国吉八幡神社にみんなで参拝し、普段は見れない場所に特別に入れていただいて、素晴らしい彫刻や、スズメバチの巣などを見ることができました。 そして最終目的地である市原みつばち牧場に到着です。出迎えてくれた3匹のヤギに癒されます。そして、みつばち牧場のレモネードを飲んだりしながら一休みして、旧市東第二小学校に戻りました。 そして、テントなどのお片付けです。昨日からのハードスケジュールでくたくたでしたが、片付け終わった後にふるまわれたスイカがとても美味しかったです。 こうして2日間にわたる防災ファミリーキャンプを誰一人怪我無く無事終えることができました。このキャンプの様々な体験はきっと災害時に個人の力、地域の力として発揮されることでしょう。 2022年7月30日:自然学校「草刈り体験と里山遊び」 市東地域の東国吉の森で市東地域15町会共創プロジェクト主催の自然教室「草刈り体験と里山遊び」が開催されました。 草刈り体験(大人編) 大人の皆さんは刈り払い機をつかっての草刈り体験講習。まずは、刈り払い機を使うにあたって、安全の注意点を丁寧に教わります。刈り払い機は使い方を誤ると命にかかわる怪我をすることがあります。講師の体験談も含めて、丁寧に教えていただき、参加者も真剣なまなざしで聞き入ります。 そして、刈り払い機の基本的な仕組みや燃料について、そして基本的な操作方法を教わります。 そうして、教わった後は、燃料の入れ方から実践開始です。今回、初めて刈り払い機を使う人も多く、最初はおそるおそる触っていましたが、講師の方々の指導の元、皆さんしっかりと草刈りが出来ていました。 竹細工と竹飯盒体験(子供編) 大人の皆さんが草刈り体験をしている間、子供達は地域の匠の皆さん直々に竹を使った食器作りや竹飯盒を使いご飯を炊きます。 体験に先立って、地域の匠の皆さんが、近くの竹林にいって、竹を伐り出します。長年の経験から、よさそうな竹を探し出し、あっという間に竹を伐り出してくる姿は本当にかっこよく、匠の技を感じました。 伐り出してきた竹は、枝打ちするところから、子供達と一緒に作業開始です。地域の匠の指導の元、子供達も真剣なまなざしで竹を切っていきます。 そして、竹が竹飯盒やコップ、さらには箸になっていきます。作業をするうちに、まるでオジイチャンと孫のように仲良く竹細工をしているようすは本当に楽しそうでした。 そして竹飯盒を使ってお米を炊きました。さて美味しく炊きあがるでしょうか? 自然の中のBBQランチ 大人の皆さんの草刈りも終わり、用意されたBBQコンロでは、それぞれが持ち寄った食材が美味しそうな匂いをただよわせてきました。多くは地域でとれた食材や、自家製の梅干し、漬物など、地産地消のランチです。竹飯盒で炊けたご飯に、子供達は「うちのご飯より断然おいしい」と大喜びでした。そして、スイカも登場。暑い夏にはやはりスイカですね。大人も子供もみんな一斉にスイカにかぶりついて、一瞬にしてスイカがなくなりました。 自然の循環を活かすバイオトイレ 今回の会場にはトイレも水道もありません。プロジェクトのメンバーが日々熱心に研究しているバイオトイレは、そんな中で自然の循環を活かす取り組みです。バイオトイレの仕組みや使い方などの説明会があり、皆さん熱心に聞き入っていました。実際に使った感想として「ものすごく気持ちいい」と言っていた方もいらっしゃいました。バイオトイレは災害時にも大活躍しそうですね。 自然の中で暮らす知恵と技

今回の自然教室「草刈り体験と里山遊び」で、大人も子供も、自然の中で暮らす知恵や技を楽しく学ぶことが出来ました。地域の匠の知恵や技の伝承にもなり、また、地域でとれた食材の魅力も堪能することが出来ました。とても楽しく有意義な時間が過ごせました。 また、誰一人怪我することなく終えたことはとてもよかったと思います。 市東地域15町会共創プロジェクトでは、このようなイベントを通じて、地域の知恵や技を伝承し、また、新たな発見も加えて、地域の魅力を向上し、市東地域ならではの地域の活性化を目指します。 今後も、このようなイベントを次々開催予定ですので、興味のある方は是非ご参加ください。地域外の方の参加も大歓迎です。 |

プロジェクト広報チーム市東地域15町会共創プロジェクトの広報チームがプロジェクトや地域の活動状況を紹介します。 Archives

December 2025

Categories |

RSS Feed

RSS Feed