|

2026年2月3日。毎年恒例の市東第一小学校での出前授業です。市東地域15町会共創プロジェクトでは、三年生の「道具を使う」という授業の一環で、市東地域ならではの生の竹を切って竹ボックリを作るという授業を行っています。 まずは、教室で市東地域ってどんなところ?というお話しをします。自然豊かで、歴史があって、様々な伝統の技を持った人がいて、と、普段なかなか触れることのない地域の様子のお話しをします。 そのあとは、校庭に出てみんなで竹に触れます。 竹は地域の竹林から伐ってきたものを、できるだけそのままで使い、竹ってこんなに長いんだよ!竹ってこんな風に枝がついているんだよ!ってことを実際に見てもらって、枝打ちからやります。 その後、ノコギリで竹をきって一人一組ずつの竹ボックリを作ります。ほとんどの子がノコギリを使うのは初めて。それでも、地域の匠の人たちに色々と教わりながら一生懸命にきっていきます。普段あまり接することのない地域の方々との交流も、子供達にとってはとても新鮮な体験です。 みんな上手に作ることが出来て、少し時間が余ったので、自然の学校でおなじみの、竹の箸も作りました。

「これで給食食べる!」 「家族の分も作ってもって帰る!」 という子もいて、みんな熱心に取り組みました。 「家族の分って?何膳作るのかい?」 という匠からの問いかけに、 「何膳って?」 「箸は一膳、二膳、って数えるんだよ~」 という、やり取りもありました。 この地域の学校であるからこその学びを大切にする。それは、子供の視点を大切にし、次世代の地域への愛着を育むことにつながると私達は考えています。

0 Comments

竹林が多くある市東地域。プロジェクト発足当初から、この竹林をなんとか管理して、竹を活用出来ないか?といっていました。実際、自然の学校では竹で食器を作ったり、竹飯盒でお米を炊いたりと、竹を利用してきましたし、小学校の出前授業でも竹を使っていました。 竹林は放っておくとどんどん竹が茂り、人が立ち入ることも困難になっていきます。また、放置していると周辺の農地などに広がって大変困ったことにもなります。 プロジェクトでは、ようやく今年度から竹林の管理を本格的に進めることとなりました。竹を間引いて管理し、美しい竹林を保ち、また竹の利用も進めます。 今回は、安全技能講習も兼ねて、まずはチェーンソーや刈り払機の安全講習を行いました。今回初めてのメンバーもいるので基礎的なこともしっかりと学びます。普段からチェーンソーや刈払機を使い慣れているメンバーも、あらためて実際にあった危険な事象や、メンテナンスで注意すべきことを確認しました。 講師役もまたプロジェクトメンバー。そこはさすがのベテラン。教え方も上手いです。ただ、いつも使っている機械と違うものだと、勝手がちがってアレ?ということになったりして、メンバーからの突っ込みに笑いが起きていましたが、正しく安全に使うことがなにより基本ですね。 そして、作業の前に、今日行う作業と注意事項などをみんなで確認します。大勢で行う作業ですから、事前の意識統一も安全のために大事なことですね。今日の作業は竹林に作業用の通路を作ること。竹が茂って、また、枯れ竹があちこちに散乱している状態なので、竹林に入ることも困難です。なので、まずは竹を伐って通路を作る事から竹林整備を始めます。 整備する竹林にいってみると、こんな状態ですから、これはかなり手ごわいです。 竹を伐る人、そして運びだす人。枯れ竹もかなり多いですから、なかなか先に進めません。それでも午前中頑張ってなんとか通路が出来ました。 作業を進めていくと、「おお!綺麗になった!」といって自然と歓声が上がります。みんな笑顔になりますね。今日はここまで、このあとは竹を間引いて綺麗な竹林にしていきますよ。

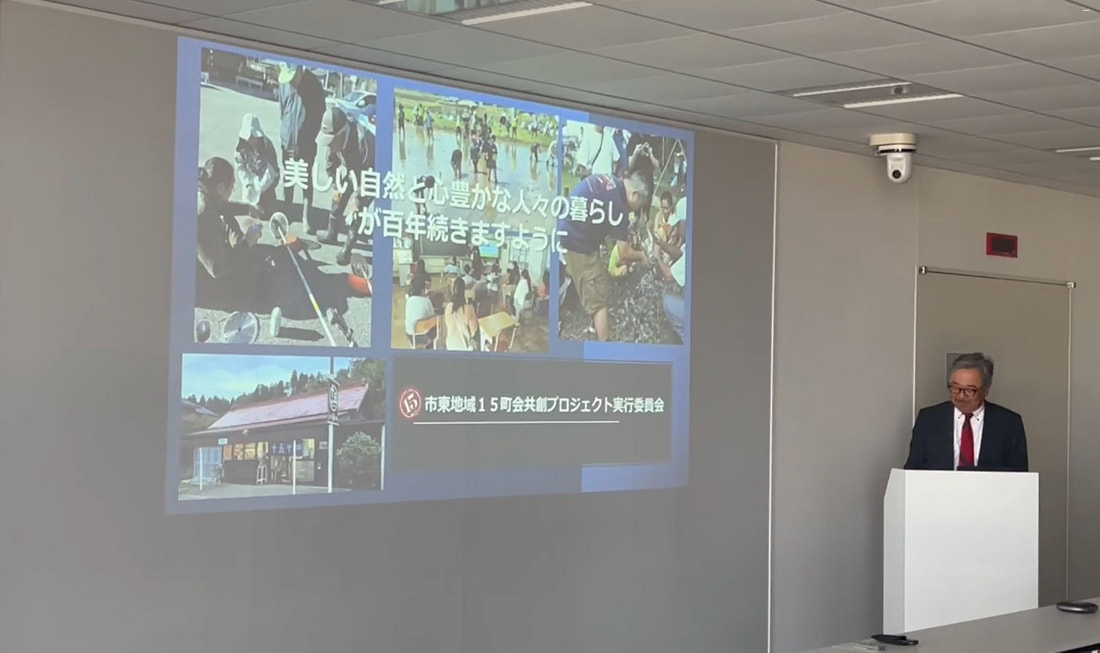

2025年12月9日(火)令和7年度地域づくり表彰で審査会特別賞を受賞した市東地域15町会共創プロジェクトの表彰式が市原市役所で行われ、小出譲治市原市長より西郡完治会長に表彰状が手渡されました。 地域づくり表彰は、国土交通省、全国地域づくり推進協議会、一般財団法人 国土計画協会、全国二拠点居住等促進官民連携プラットフォームが共催している表彰制度で、国土庁時代の1984年より実施し、地域づくりに関する表彰制度としては最も古いものになります。地域づくり表彰での受賞は千葉県では16年ぶり3団体目。市原市では初の受賞となりました。 表彰式では表彰状の授与の後、西郡会長より挨拶、その後、市東地域15町会共創プロジェクトの取り組みについてのプレゼン、そして市長との懇談会が行われました。市長からは、本プロジェクトの取り組みは、同様の課題を抱える市内の多くの地域で大いに参考になる取り組みである、とのお言葉もいただきました。 表彰式には、プロジェクト設立当初からのメンバーで主に自然学校や技能講習会の講師として活躍され今年5月に急逝された小池康洋さんの遺影も置かれ、プロジェクトメンバーと一緒に表彰式に出席しました。 表彰状には、市東地域15町会共創プロジェクトの取り組みについて、以下のように書かれています。 ------ 貴会は市東地域における人口減少・高齢化等の深刻な課題に対し十五もの町会が連携した結果、耕作放棄地を再生した「百ねんたんぼ」交流拠点「十五や」地域の匠に学ぶ自然学校等多種多彩な行事や拠点の形成、ポイント制度活用による地域内経済循環の工夫等を通じ、世代間交流、地域の伝統の継承、環境保全、次世代の地域の愛着や「わがごと化」を促進・醸成され、地域の持続性を高めたことは地域づくりの模範といえるものであり、その功績をたたえ表彰します」 ------ 私達の活動はまだまだ始まったばかりで、未熟な点も多いのですが、このような賞をいただいた事は、大変励みになります。また、様々な面でご支援いただいた市東地域の多くの皆様に感謝申し上げます。私達は今回の受賞を新たなスタートと捉えて、「美しい自然と心豊かな人々の暮らしが百年つづきますように」と、これからも地域のために頑張ってまいる所存です。引き続きよろしくお願いいたします。 地域づくり表彰の詳細は地域づくり表彰特設サイトをご覧ください。

2025年11月22日(土)恒例の自然の学校「森の教室」を行いました。一般参加の方、スタッフとして参加してくれた帝京平成大学の看護科の皆さんと、地域活動サークル@SOVIVAの皆さんも加わり、プロジェクトスタッフも含めて総勢70名と過去最多の人数となりました。 まずは注意事項などの説明から。注意事項といってもトイレの場所や万一怪我をした場合のことなどで、難しいことは何もありません。「安心安全は自分で作る」がこの自然の学校での合言葉。今は、公園などでも、あれはしてはいけない、これはしてはいけない、といった縛りが沢山あって、自由に遊べませんよね。そんな中、自由に遊べるのがこの自然の学校です。でも、自然の中は危険もいっぱいありますし、自分の安全は自分で守ってこそ自由に遊べるのです。そして、大人も楽しく遊びましょう! 森の探検隊は森の中の色んなものを探しにいきます。早速何か見つけたようです。それはフユイチゴ。食べてみましょう。とっても美味しい!「フユイチゴをカゴに入れてもってかえろう!」子供たちは夢中でフユイチゴを採ります。あっという間にカゴがいっぱいに。森の探検隊はこのあとも、自然の中で美味しいものを見つけたようです。美味しそうに見えても、食べられないもの、毒があるものもあるから、しっかり覚えましょう。 竹細工チームは竹林に竹を伐りにいきます。伐るのは孟宗竹。竹林にいってみると、竹も色々。太かったり、細かったり、今年生えた新しい竹や去年以前に生えた古いもの、色々あります。伐り出してきた竹をつかって、竹飯盒や、竹の箸やコップ、お皿などを作ります。 薪割チームは薪割にチャレンジ。スタッフから丁寧な指導を受けながら、安全に薪を割っていきます。最初はなかなかうまくいかなくても、綺麗に割れた時は気持ちいいものですね。このあと割った薪でご飯を炊いたり、肉を焼いたりします。 今回もイノシシ肉が用意されました。この近くで捕れたものです。シダーの森にはイノシシ用のオリ罠もありますね。同じようにオリ罠で捕れたイノシシ、皮をはぎ、内蔵を取り除いた状態のものを、解体していきます。なかなか動物の肉をさばくことって体験できないですよね。 竹林から伐ってきた竹で竹飯盒を作ります。初めてノコギリを使うこもいて、悪戦苦闘。でも、ちゃんとお米が炊ける竹飯盒が出来ました。 竹飯盒が出来たら、お米と水をいれてお米を炊きます。今回は、自然薯のムカゴも入れてムカゴご飯も炊くよ! 竹飯盒にお米を入れたら、蓋をして、火にかけます。竹飯盒が転がらないように、両端を切り落としているのは、毎回竹飯盒でお米を炊いてきたプロジェクトが培ったノウハウの一つなのですよ! 自然薯掘りチームは自然薯を掘りに森の中へ。自然薯がある場所は、自然薯の枯れた蔓をみつけて、それをたどっていくと、その下に自然薯があります。ところが、この自然薯、物凄く深く掘らなくては出てきません。専用の道具を使って、自然薯が折れないように慎重に掘っていきます。 そして、立派な自然薯が掘り出されました。細長い籠は、自然薯を運ぶ専用のもので、市東に暮らす人が、先祖代々受け継いできたものなのです。 さあ、お米が美味しく炊けました。炊いたのは、もちろん市東米。この市東地域でプロジェクトメンバーが作ったお米ですよ! 骨付きのイノシシ肉もいい具合に焼けてきました。これは本当に美味しかったですね! 自然薯もみんなでスリスリ。ちなみに、この自然薯は、さっき掘ってきた天然モノではなく、プロジェクトメンバーが栽培方法を研究して、栽培できるようになったもの。「十五や」でも売っていますよ。掘ってきた天然モノの自然薯はこのあとのお楽しみ。 今回、初めての試みとして、竹灯籠作りにもチャレンジ。さあ、上手くできるかな? 沢山遊んで、沢山作って、沢山食べたあとは、恒例の自然薯争奪じゃんけん大会。勝った!負けた!とみんな大騒ぎ。盛り上がりました。 自然の中で自由に遊んで、大いに楽しんだ一日。美しい自然に囲まれた市東ならではの体験。また市東の森に遊びにきてね!

地震などの災害が発生した時に、自力でしのぐ力を身に付けよう、ということで始まった防災ファミリーキャンプも今回で4回目。今回は廃校となった旧市東第二小学校で行いました。 自分の家もまわりの家も倒壊した、道路も寸断された、そんな状況でも身近なモノを使って生き延びよう。市東地域には沢山ある竹も色々と利用できます。市東地域15町会共創プロジェクトのイベントでは毎回恒例となっている、竹で作る「竹飯盒」や、箸、お皿、コップ。全て身近な竹で作ります。 ノコギリやナタを初めて使う子供達も、丁寧な指導を受けながら、真剣に作っていきます。 たとえ食べるものがなくなっても、身近な雑草も食べられるものがあります。それを美味しく料理して食べてみましょう。 畑などに沢山生えてくる雑草のスベリヒユは普通に食べている地方もあります。さて、お味は? 意外な美味しさにビックリですね。「ホウレンソウみたい」との感想も。 何かと厄介モノとして嫌われる雑草、セイタカアワダチソウの新芽も天ぷらにしたらとても美味しく食べられます。おもわずおかわりする子供達。 一生懸命作った竹飯盒は、しっかりと名前を書いて炊飯。百ねんたんぼのお米も炊きます。 今回、お試しで、竹飯盒で栗を蒸し焼きにしたら、これは本当に美味しくなりました。新たな発見でした。 今日はずっと雨の心配がありましたが、炊飯も終わってみんながテントで食べている頃にザっと降ってきました。 雨のあとには綺麗な虹が! そして、体育館で災害時にどう行動するか、などのお話しをきき、クイズも。クイズ正解者には「十五や」のお菓子のプレゼントもありました。 竹と衣服や、毛布を使った簡易テントの実演もありました。怪我をして歩けなくなった人もこうして運ぶことができます。 雨が上がり、すっかり暗くなったグラウンドでは、キャンプファイヤーや花火。楽しく夜はふけていきました。 朝の始まりはラジオ体操から。このあと森の探検に出かけるからしっかり身体を動かしておきましょう。 そして市東の森の探検。さあ、なにがあるかな?どんな生き物に会えるかな? そうして、市東の名所の一つ、「奈良の大仏」に到着しました。ここで、会長さんから奈良の大仏にまつわる不思議なお話しをきくことができました。 誰かが「まるでトトロの世界だ」と言っていましたが、まさに市東はそんな雰囲気がありますね。 災害対応力を身に付け、自然とたわむれる、そんな楽しい2日間でした。 百ねんたんぼの3シーズン目もいよいよ大詰めです。今年も色々なことがありましたが、なんとかここまで無事に育ち、稲が黄金色に輝いています。田んぼの上は沢山のトンボが舞っています。 今年は昨年同様に予定よりも少し早く育ち、稲刈りも予定より一週間早めました。猛暑の中の稲刈りとなりました。 稲刈り前日には準備として、刈った稲を干すための「オダ足」に使うための竹を竹藪から伐り出してきました。オダ足は数年間は使えますが、保管している間に割れたりするものがあるので、補充をしなければなりません。これまた猛暑の中、丁度良い大きさの竹を伐り出して、百ねんたんぼまで運びました。 稲刈り当日はとても良い天気になりました。大人、子供あわせて23名の方に参加いただき、稲刈り開始です。すべて手で刈って、オダガケしていきます。まずは、刈り取り方やオダガケの仕方のレクチャーです。稲刈りは初めてという人もいて、熱心に説明に聞き入っていました。 説明が終わったら、さあ田んぼに入って稲刈り開始です。最初は戸惑いがちだった人も、すぐに慣れてどんどん刈っていきます。 オダ足がいっぱいになる前に、稲を刈った場所にオダ足を追加していきます。支柱の竹を地面に突き刺して、荒縄でしばっていきます。荒縄の縛り方について、若手スタッフがベテランスタッフから熱心な指導を受けていました。こういった技の伝承も百ねんたんぼの役割です。 皆で刈ると、あっという間にオダガケの風景の出来上がり。これから刈った稲を天日に干して乾燥させて、脱穀、籾摺り、精米という作業に進みます。しばらくはこのオダガケの風景が見られることでしょう。最近は機械で乾燥させることが主となっているため、オダガケしている田んぼは少なく、多くの人がこの風景を見て「懐かしい!」と仰います。こういった田園風景を未来に繋いでいくことも百ねんたんぼの目標です。 猛暑の中の稲刈りとなりましたが、無事おわってみんなこの笑顔です。収穫した百ねんたんぼのお米をみんなで美味しく食べましょう。今日刈った稲からお米になるまではもう少しかかりますが、美味しいお米になったら、みんなで収穫祭も予定しています。

百年続く田んぼを作りたいという思いから出来た「百ねんたんぼ」。3シーズン目の収穫が終わりました。何から何まで手探りでやってきたスタッフにも少しずつノウハウが溜まってきました。この先もずっとこの田園風景の中でお米を作り続けられるようにやっていきたいと思います。 2025年8月11日。市東地域にある市原みつばち牧場での「みつばちの森マルシェ」の最終日に「十五や」出店しました。 この日は朝から雨が降ったりやんだりのあいにくの天気となりましたが、出店準備を行う頃からはほとんど雨があがりました。いつもの駄菓子。ラムネは氷でキンキンに冷やしています。物々交換の「0円ぐるり」からはオモチャが無料で提供です。 「瀬又貝層ガチャ」や「やさいマスコットがちゃ」も人気。やさいマスコットガチャは今回は特別にイニシャルをいれてアクセサリーにするカスタマイズサービスも。 瀬又貝層からの30万年前のホンモノの貝殻が発掘できる「貝掘り体験」は今回も大人気です。 子供店長さんたちも、一生懸命店番をしてくれました。

2025年6月21日。4月の終わりに田植えをした百ねんたんぼは、稲も育ちましたが、雑草も勢いよく生えてきています。先日、プロジェクトスタッフで除草作業を行いましたが、完全には取り切れず、また草が生えてきてしまっています。 そこで今日は「田車」という田んぼの除草機を使ってみんなで除草します。まずは、説明をきいて、使い方のお手本を。 これはなかなかの重労働なんです。プロジェクトスタッフから「なかなか頑張るやつだよ~」という声が。 大人も子供も頑張って田車を転がしました。田車でとれないところの草は草刈り鎌などで手でとっていきます。 田車に疲れたら、子供たちは田んぼの中で泥んこになりながら、カエルやオタマジャクシを追いかけていました。後ろ足だけ生えたもの、カエルになる寸前のものなどなど、この田んぼでカエルが沢山育っています。カエルたちは、稲を食い荒らす虫を捕まえて食べてくれる強い味方なのですよ。 2025年4月29日。百年続く田んぼを目指して市東地域15町会共創プロジェクトが運営する百ねんたんぼの3回目の田植えを行ないました。昨年は360kgもの収穫があり豊作でしたが、今年はどんなシーズンになるのでしょうか。 4月の初め、昨年の秋に撒いたレンゲはしっかり花を咲かせました。しかし、あまり花を観賞する暇もなく田んぼにすき込まれました。これは緑肥にするためです。養分をしっかり蓄えたレンゲが稲を育てる肥料になってくれるのです。 4月9日、桜が満開で鯉のぼりの泳ぐ村田川を見ながら、新しいシーズンに向けて田起こしが行われました。 そのあとは、田んぼに水をいれてみんなで畔塗。これはなかなかの重労働ですが、シーズンを通して田んぼにしっかりと水を貯えるために大事な作業です。 そして、丁寧に代掻きをして、田植えが出来るように田んぼを整えます。 そして田植え当日。さわやかな青空の下、みんなで一斉に田植えスタートです。いつものように、大人も子供も泥んこになりながら、ワイワイと田植えをしました。 大勢での田植えはあっという間に終わりました。田植え直後はか弱い稲ですが、これからグングンと育っていくことでしょう。田植えの後、収穫までは長い道のりですが、月いち活動で毎月集まって田んぼの手入れをします。秋の収穫が楽しみですね。

今年も田んぼのシーズンがそろそろ始まります。百ねんたんぼは3シーズン目に突入です。田んぼでは昨年の秋に緑肥として撒いたレンゲが少しずつ育って、緑色になっています。レンゲがカバーグラスとしての役割も果たし、他の草が生えにくくなっています。 昨年の収穫のあと、電柵を撤去したら、イノシシがやってきて、畔を何か所か崩されてしまいました。そこでまずは畔の修復を行いました。 畦に周辺の土を積み上げたあと、地固めを行います。これがなかなかの重労働です。 畦の修復が終わったら、次は電柵の設置です。折角修復した電柵がイノシシに壊されないように設置します。電柵は今回全て新しくしました。 電柵を設置し終わって、テストも良好です。畔も綺麗に直って、今年の田んぼシーズンを迎える準備が整いました。

|

プロジェクト広報チーム市東地域15町会共創プロジェクトの広報チームがプロジェクトや地域の活動状況を紹介します。 Archives

February 2026

Categories |

RSS Feed

RSS Feed