|

2024年11月16日(土) 市原市東国吉の「シダーの森」に大人から子供まで、大勢の人が集まりました。帝京平成大学のサークル@SOVIVAの皆さんや看護学科の有志の皆さんもスタッフとして参加です。 今日は森で自由にあそぼう、そんなイベントです。まず最初に学校長の小池さんからいつもの大切なお話しがあります。毎回参加してくれている小学生の皆さんも「自分の安全は自分で守る」と言ってくれました。そして親という漢字は「木の上に立って見る」なのです。都会では子供を放っておいてスマホをいじっている親がなんと多いことか。親は子供達をちゃんと見ていましょう。自然の中では何一つ安心安全はありません。自分の安全は自分で守る、まずはそれが基本ですね。 今日は地域の匠の方が、一生懸命栽培した自然薯を沢山持ってきてくれました。むかごも沢山あります。これをみんなで食べましょう。そして、野生の自然薯も掘りにいきました。 さすがに野生の自然薯は粘りが凄いです。引っ張ってもなかなか切れません。それをみんなで美味しくいただきます。 お米は伐ってきた竹を使って竹飯盒で炊きます。今日のお米は当プロジェクトが運営する「百ねんたんぼ」でみんなで育てたお米を炊きますよ。 さて、近くの森の探検にも出かけましょう。ふかふかの落ち葉の道を歩いて森の中にあるいろんなものを見つけてみましょう。そして、フユイチゴやガマズミを食べてみました。カゴにフユイチゴやガマズミを入れて持って帰り、みんなに食べてもらいました。 森の探検から帰ったらヤキイモが美味しく焼けていました。ヤキイモは大人気で沢山あったのにすぐになくなりました。みんな美味しくいただきました。 お鍋もぐつぐつ煮えています。これにすいとん、うどんを入れたり。また、プロジェクトのメンバーがとってきたアカハツタケも入れて美味しくいただきます。 大人も子供も薪割にチャレンジ。最初はうまく割れなかったのが、一生懸命練習して上手く割れるようになってきました。薪割を沢山したらお腹もすきました。さて、竹飯盒で炊いた百ねんたんぼのお米を美味しくたべましょう。ムカゴの入ったムカゴご飯も美味しいよ。 ごはんを食べたあとは、オヤツのマシュマロを焼いて食べたり、大きなブランコで思う存分あそんだり。 そして自然薯争奪じゃんけん大会。勝った~!負けた~!と歓声があがります。勝ち抜いた人には大きな自然薯をプレゼント。貰った人はこのあとこれを持って電車に乗って帰ったそうです。 里山を遊び尽くす。まさにそんな一日でした。 「安心安全は自分で守る」という心構えのおかげで、誰一人怪我することなく、楽しい時間を過ごすことができました。市東地域の美しい里山の魅力や、里山を遊び尽くす知恵や技の詰まった楽しい時間はあっという間にすぎました。次は1月の「昔あそび」でお会いしましょう。また遊びにきてね。

0 Comments

市東地域の多くを占める里山。 里山は手つかずの自然とは異なり、人が手を入れることで、独特の生態系や景観が維持されてきました。市東地域は何よりその里山の美しさ、里山の豊かな自然が魅力です。 しかしながら、近年、少子高齢化に伴い、手入れされず放置されていく里山も多く、それにともなって里山の豊かな生態系や美しい景観も失われていきます。それは地域の魅力の減少に繋がります。 市東地域15町会共創プロジェクトでは、刈り払い機や、チェーンソー講習を通して、里山の整備できる技術を身に付けた人を育成し、そして、その実践の一つとして里山整備を行っています。 この日も朝からプロジェクトメンバー有志が集まり、里山整備の開始です。斜面の草刈りをし、倒木を片付け、竹林から進出してきた竹をきります。 前回の夏に実施したときに草を刈れずに残してしまった場所に、桑の木が大量に生えていたのを伐採するのがとても大変でしたが、広い広い面積の草を午前中できれいに刈ることができました。 途中の休憩では地主さんにお茶やお菓子でもてなしていただいて、みんなで楽しく談笑し、エネルギーを蓄えました。 みんなで力を合わせれば、あっという間に綺麗に里山整備が出来ました。そして、やり終えた後のみんなのこの笑顔。そうして春には美しい花が沢山咲く、里山の風景が見られることでしょう。

こうした里山整備に興味ある方、ぜひ一緒に活動しませんか?? 草刈り機を使った事が無くても『技能講習』や実践を積んで出来るようになる為のサポートも行っています! 気になる方はぜひ遊びに来てください! 2024年10月13日。草刈りと緑肥の播種 百ねんたんぼは稲刈りも終わって、今はみんな美味しい収穫米を食べています。今年は豊作でしたが、来年もまた沢山美味しいお米がとれるように、これから冬の間に田んぼの土にしっかり栄養を貯えます。 今回は、今年最後の田んぼまわりの草刈りと緑肥播種を行いました。 今日のために、数日前から田んぼの草を片付け、田んぼの土を耕耘して準備を行いました。二番穂は先日刈ったばかりですが、もう青々と稲の茎が伸びています。それを稲ごと耕耘してしまいます。緑肥播種の準備です。 緑肥の種を撒く前に、田んぼわきに積んであった藁を「押切」という道具で細かく刻み、それを田んぼに満遍なく巻いていきます。撒いた藁はゆっくりと分解されて肥料の元になっていきます。 藁を撒いたら、こんどは緑肥の種を撒きます。 今回撒くのはレンゲ。レンゲは春になると一面にピンクの花を咲かせます。そして栄養分を貯えてくれます。ピンクの花の絨毯を夢見てみんなで満遍なく種を撒いていきます。 レンゲの花が咲いたら、花ごと耕して肥料にします。レンゲがしっかりと栄養を貯えてくれて、それが稲の栄養にかわっていきます。

田んぼ周辺の草刈りも終えて、今年の百ねんたんぼの作業は全て終わりです。春にはどんな風景になっているでしょうか?春が待ち遠しいですね。 2024年9月21日。田んぼの後片付けと堆肥作り もうお彼岸ですが、まだまだ残暑が続きます。瀬又の百ねんたんぼは収穫を終えて、収穫したあとの二番穂や雑草がどんどん伸びています。今日は田んぼの後片付けと、堆肥作りなどを行います。 まずは、田んぼのまわりの草を刈って、刈った草を集めていきます。 おだがけ(収穫した稲を干す作業)するために使った竹をしっかりとしまいます。竹はちゃんと保管しておけば数年は使えます。来年の収穫時期まで腐ることがないようにしっかりとしまいます。 今日刈って集めた草は、堆肥作りに使います。まずは集めた草をしきつめます。 その上に籾殻や牛糞などを混ぜていきます。そしてさらに草を積み、そしてまた籾殻や牛糞を混ぜる、ということを繰り返します。 藁を積んだら、その上から踏み固めていきます。子供たちはこの作業が一番楽しかったようです。 休憩時間には、今年収穫した百ねんたんぼの新米をみんなでいただきました。美味しい、美味しいと、すぐに全部なくなりました。

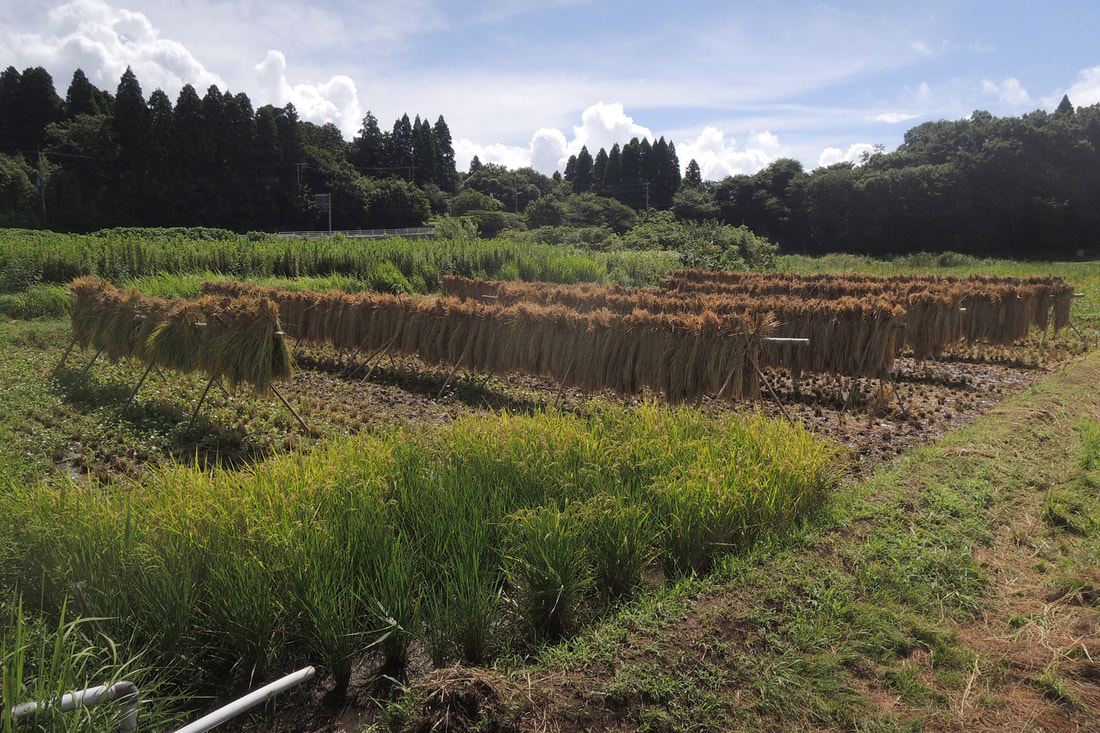

収穫を終え、後片付けを終えた田んぼは春までお休み。その間にしっかりと栄養を貯えるように、この先も色々な作業をしていきます。 百ねんたんぼは今年も収穫の季節がやってきました。今年は晴天が多く、気温が高かったことから、稲の成長がとても早く、予定よりも2週間も早い稲刈りとなりました。まだ猛暑の続く8月です。猛暑の中、みんなで手刈りで稲刈りです。 今回が初めての稲刈りという人もいるので、プロジェクトスタッフから稲刈りの仕方と、おだがけの仕方を教わります。そして、みんなで稲刈り開始です。 この日は本当に暑くて、大人も子供もこまめに休憩して、水分補給したり、あるいは、差し入れのアイスをいただいたりしながら、一生懸命刈りました。今年は稲の一部が倒れてしまったので、倒れた稲を刈るのは特に大変でした。 この日だけで全部を刈ることはできませんでしたが、午前中だけで半分近くの稲を刈ることができました。出来上がったオダガケをバックに記念撮影して解散です。 刈り残った稲をそのままにしておくわけにはいきませんので、その後はスタッフで稲刈りです。スタッフでやっていると、通りかかった人が見に来てくれて、何人かの人がお手伝いをしてくれました。暗くなるまで稲刈りをしましたが、暗くなるまで稲刈りしても当日中に終わることが出来ませんでした。これは、去年に比べて豊作だったからに他なりません。 そして、翌日もまたスタッフで稲刈りです。さすがに暑いので夕方から稲刈りをして、なんとか成長が悪い一部を残して稲刈りすることが出来ました。そして、百ねんたんぼには今年もオダガケの風景が出来上がりました。 このあと、雨の日が続き、おだがけの乾燥具合が気になる日々でしたが、稲刈りから2週間後の9月7日に脱穀作業を行いました。 おだがけした稲を次々と脱穀機に入れて、脱穀していきます。今年はあまりの豊作だったため、途中で用意していたコンバイン袋(脱穀した籾を入れる袋)が足りなくなり、急遽買いに行くという事態も発生しました。そして軽トラック1台では積みきれないほどの籾が。 脱穀した籾は早速、籾摺り機にいれて玄米にしていきます。 籾摺り機からは続々と玄米が出てきます。 今年の百ねんたんぼは大収穫です。約360kg=6俵のお米になりました。

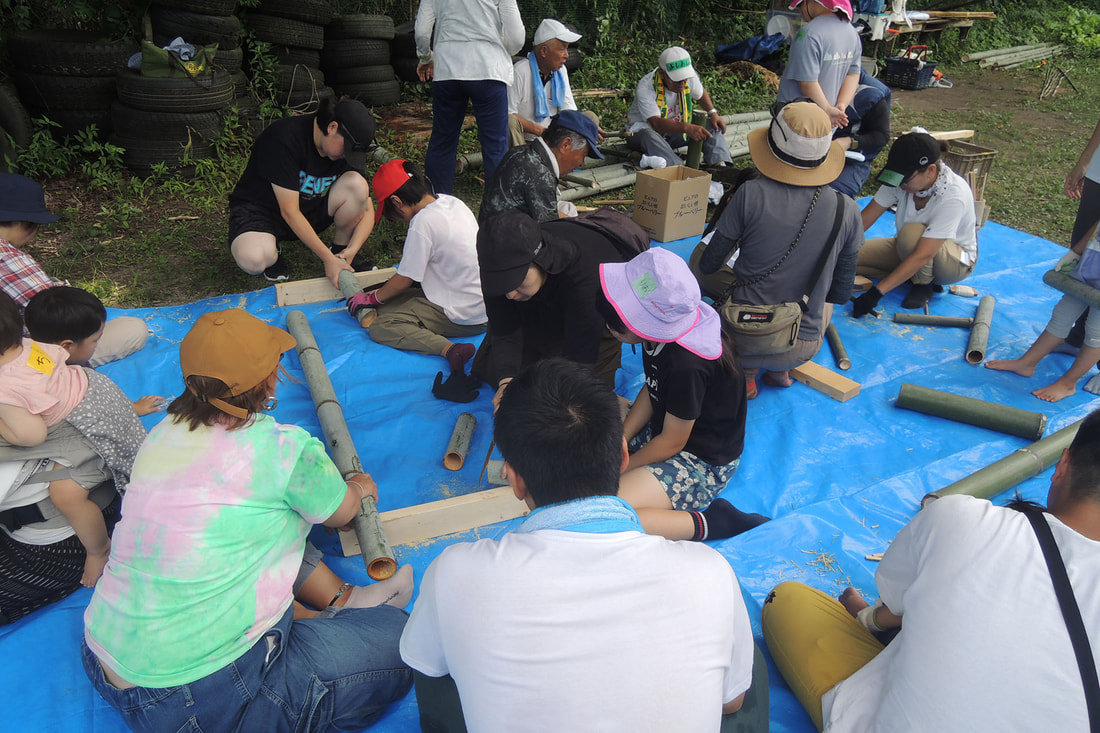

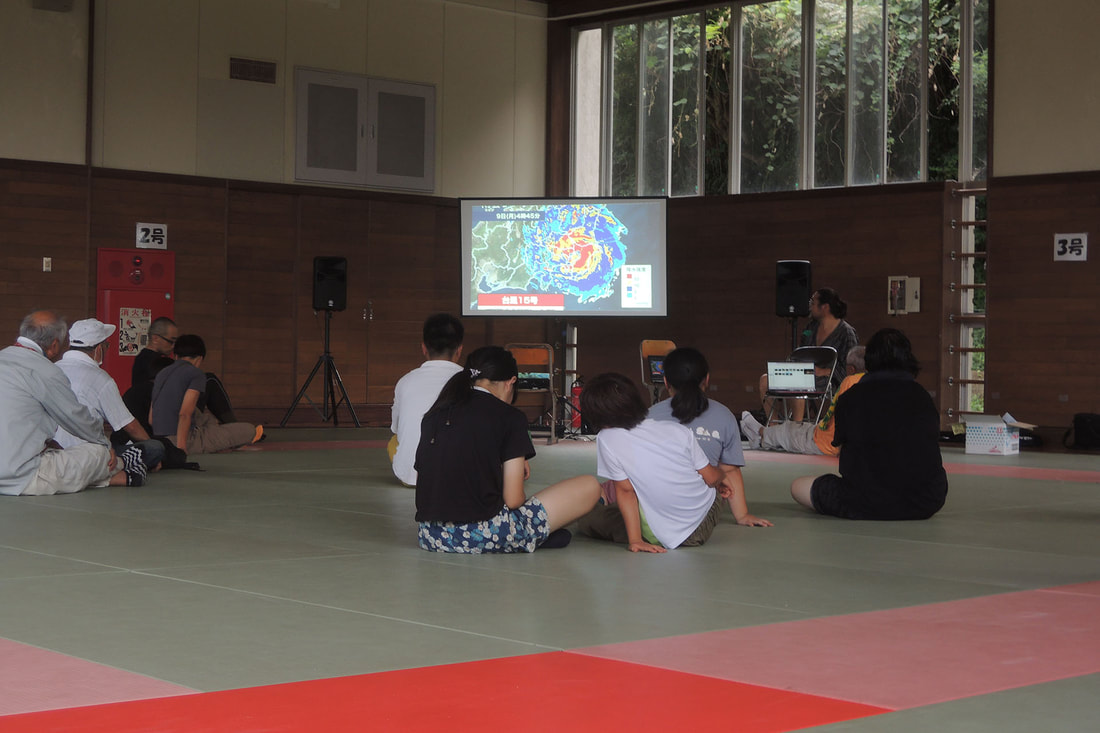

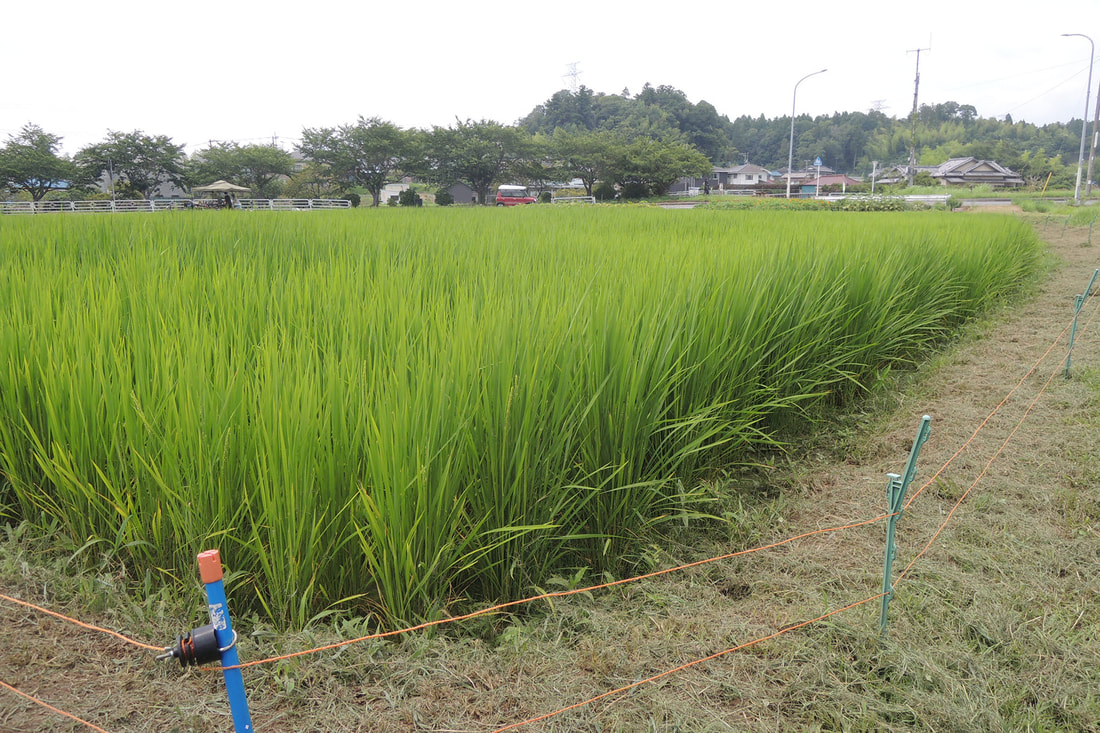

収穫したお米は、百ねんたんぼ作業に参加してくださった皆様にお配りする他、プロジェクトの様々なイベントで使います。百ねんたんぼの美味しいお米をみんなで食べましょうね。 防災ファミリーキャンプは災害が発生したときに、自力でしのぐ力を付けようという目的で行われています。2022年に第一回を開催し、今年は3回目。2024年7月27日(土)~28日(日)に市東中学校で行われました。 まず、第一回目から恒例となり、当プロジェクトにイベントではお馴染みの竹の食器づくり。箸やお椀、竹飯盒などを作ります。今年はそれに加えて竹の水鉄砲も作りました。竹の水鉄砲は初めての体験という人が多く、試行錯誤しながらでしたが、作った水鉄砲で楽しく遊ぶことも出来ました。 2019年の台風災害では市東地域は2週間の停電を経験。また、お店の品物がほとんどなくなるということも経験しました。これは他のどの災害でも起こり得る事態です。竹の食器作りもそうですが、いざとなったら食材も自前で調達する必要があります。今回、プロジェクトメンバーが平飼いしていた鶏を提供していただいて、それをさばいてみんなで食べることにしました。 最初は子供達は怖がるかなと思っていましたが、そんなことはなく、興味津々で見入っていました。命をいただくということの意味がしっかりとわかる体験です。 締めた鶏は沸かしておいたお湯に入れて、羽をむしっていきます。 子供の頃、鶏をさばくのは家族の中で自分の役割だったというメンバーの経験が活きます。 鶏をさばくのは50年ぶりくらいだと言いつつも、手際よくさばいていました。実際こうしてさばくのを見ると、普段スーパーで売っている鶏肉は鶏のどの部分なのかがよくわかります。また、鶏の中には出来かけの卵があったりと、なるほどこうして鶏の中で卵が作られていくんだなということがわかります。  Click here to edit. これも第一回から恒例となっている身近な野草を料理して美味しく食べる企画。雑草といわれているものも、しっかり栄養豊富で美味しくいただけるものがあります。 ハゼランにスベリヒユやクズなど、とても美味しくいただけました。 そして、これまたメンバーがとってきたコアジなどの魚を手で上手にさばいていきます。 子供も興味津々で、実際に素手でさばく体験もしていました。さばいた魚は美味しく料理していただきます。 武道場では、災害が発生したときに、どのようにして身の安全を確保し、必要に応じて避難するといった基本的な行動のお話しや、2019年の台風災害のとき、2週間の停電、断水、道路の寸断に見舞われたこの市東地域で、人々の力と知恵が集結してしのいだお話しもききました。途中、出されたクイズに正解して賞品をゲットも。  夕食の準備は着々と進みます。恒例の竹飯盒での炊飯も。お米は市東地域15町会共創プロジェクトが運営する百ねんんたんぼのお米も使います。 夕食の準備は着々と進みます。さばいた鳥や魚も美味しく料理されていきます。 日が暮れてきたら、みんなでホタル観察にいきました。ホタルを初めて見るという人もいましたが、沢山のホタルが飛ぶ様子に自然と歓声が上がっていました。 そしてキャンプファイヤーに花火にと、夜は楽しく更けていきました。 朝はラジオ体操から始まり、朝食後、みんなで近くの川まで行きました。川に入って遊んだり、釣りをしたり。 猛暑の日でしたが、川の水はとても冷たく、そして、釣りでは沢山の魚が釣れました。 里山の昆虫採集にも出かけます。虫を見つけたら捕虫網で一生懸命追いかけます。 猛暑の中、沢山の虫を捕まえることが出来ました。 今回の防災ファミリーキャンプ、「自然の中では安心安全は自分で確保する」という毎回冒頭でみんなにお話しする大切なことをみんながしっかりできたおかげで、猛暑の中、怪我もなく自然の中で思いっきり楽しむことができました。 また、災害が発生した時に自力でしのぐ力をつけようという防災ファミリーキャンプの目的に向けて、それぞれが貴重な体験をしたことと思います。これは他ではなかなか体験できないことであり、自然の中で生きる知恵や技につながることでしょう。なにより暑い暑い夏の日の楽しい想い出となったことと思います。 2024年7月13日(土) 天気予報では曇りの予報でしたが、朝から青空が出て、どんどん晴れて暑くなってきました。暑くなる前にと少し早めのスタートでしたが、暑い中でのスタートとなりました。 4月末に植えた稲はぐんぐんと成長し、一部は穂が出始めて花が咲いていました。 今日は先月の月いち活動で設置した電気柵のまわりなどを中心に除草作業をしていきます。また、夏の田んぼの自然観察も行います。 子供たちは田んぼに到着したら、早速あみを持って田んぼにまっしぐら。すでに田んぼの上には無数のトンボが飛んでいます。無農薬栽培の百ねんたんぼではトンボも沢山育っています。水の中のザリガニやカエルを捕まえたり、また足の生えたオタマジャクシもまだいました。 除草作業もしっかりと行いましょう。広いところは刈払い機でじゃんじゃん刈っていきますが、電気柵を設置した畔まわりの刈払い機で刈り辛いところは手刈りで丁寧に草刈りをしていきます。気温も上がってきて、すぐに汗だくになります。適宜水分補給しながらの作業です。 そして、オヤツタイム。差し入れしていただいた冷たいジュース、漬物にアイスに、暑い中でほっと一息です。少し休んだら、陸稲を植えた2号田んぼに向かいます。 陸稲のまわりは雑草だらけ。これでも、プロジェクト有志で時々除草作業をしているのですが、すぐに伸びてきます。陸稲のまわりの草を手で丁寧にとっていきます。 暑い中、みんなで楽しく綺麗に除草が出来ました。

陸稲のまわりの草は全部はとりきれませんでしたが、「時々除草しに来ようと思う」という参加者の方もいました。収穫までに様々な手間のかかる作業ですが、そうして一つ一つやっていくことで愛着もわいてきます。 8月は月いち活動はお休みとし、次は9月の初めに稲刈りです。いよいよ収穫が近づいてきました。 2024年6月15日(土) 例年なら梅雨入りの時期ですが、今年は梅雨入りが遅く、今日も夏のような暑い日になりました。百ねんたんぼには先月同様に青空の下、大人も子供も沢山集まりました。 稲はすくすくと大きく育っていて、その様子に「一ヶ月でこんなに育つんだ~」と感心する人も。 まずは田車。初めて見る人も多いことでしょう。これを稲と稲の間を前後にコロコロと転がすことで、雑草が根こそぎ取れていきます。 初めての田車に最初はおそるおそるでしたが、慣れてくると草が取れていく様子が楽しくて、時間をわすれて草をとっていました。それにしても、これはかなりの重労働です。 このあたりは、イノシシが大量に生息していて、イノシシが田んぼに入って大暴れすることもあり、イノシシ除けの電気柵が必須の状態です。昨年も設置しましたが、収穫後に撤去しました。稲が育ってきたこともあり、また電気柵の出番です。 これは、プロジェクトのメンバーが設置作業を行いました。設置にあたっては色々と注意点も多いのですが、初めてのメンバーも一つ一つ学びながらの設置です。 さすがに今日は暑いので、1時間ほど作業をしたところで手を止めてオヤツタイム。差し入れのアイスや漬物でほっと一息です。 一息ついたら、こんどは2号田んぼにいって、先月種をまいた陸稲のまわりの草取りです。どれが稲でどれが草かわからないほど草が生えていましたが、一つ一つ草をとっていきました。 今日は全部は取り切れず、タイムオーバーとなってしまいましたが、「ぼく、明日も来て草取る!」って言ってくれた子供もいて、嬉しい限りでした。きっと美味しいお米がとれますね。 電気柵も無事設置できて、テストもOK!これから、稲はグングン育っていきますよ。来月もまた月イチ活動でお会いしましょう!

2024年5月18日(土) 月イチ活動市東塾第八回~百ねんたんぼの作業と自然観察会~は、雲ひとつない快晴の空の下、百ねんたんぼで行われました。 田植えから1ヶ月近くたって、百ねんたんぼの稲はすくすくと育っています。農薬を使っていない百ねんたんぼには色んな生き物がいます。アカガエルやアマガエル、シュレーゲルアオガエルのオタマジャクシやアメンボ、ザリガニ、コオイムシやミズカマキリなんて生き物もいますよ。 みんなで生き物を探します。一生懸命に追いかけるけど、オタマジャクシなどは素早くてなかなか捕まりませんね。でも、なんとか捕まえることができました。 捕まえたオタマジャクシやザリガニなどを水槽にいれて、大事に持ち帰って育てたり、また田んぼに放したり。大事に持ち帰ったオタマジャクシはやがて足が生えてカエルになるよ。 みんなで田植えをして、稲が育っているのは百ねんたんぼ1号。実は、百ねんたんぼには2号、3号もあります。耕作放棄された田んぼを次々と復活させていくのも百ねんたんぼプロジェクトの一つの目標です。昨年は1号田んぼしか耕作できなかったけど、今年は2号田んぼでも耕作しようとプロジェクトのメンバーで準備を進めてきました。 ただ、この2号田んぼは現在水を引き込むことがかなり困難なため、陸稲(おかぼ)を植えることにしました。陸稲は畑で育つ稲。陸稲にも色々な種類があって、今回はもち米の陸稲の種を撒きました。 もち米が収穫できたら、みんなで餅つきをしてお餅を食べましょう。

次は6月15日に田車を使った草取りと、イノシシなどの獣害対策のための電気柵の設置をします。電気柵の設置をどんな風にやるのか見られるのは貴重な機会ですよ。次もまた楽しく作業しましょう。 稲がどこまで育っているか見るのも楽しみですね! 2024年4月28日(日)。百ねんたんぼに多くの人が集まりました。遠くは神奈川県や東京都からも田植えに参加される方がいらっしゃいました。 3月に堆肥を撒いたり、草刈りをしたりして、始まった今シーズンの百ねんたんぼですが、田植えまでに色々な作業があります。まずは田起こしから。 そして、4月に入ってから田んぼに水を入れ、畔寄せ、畔塗を行いました。田植え前の田んぼにしっかりと水を貯えるために大切な作業です。 そして、田植え前の最後の準備として代掻きを行います。 田植えの前日は、苗を田んぼに運んだり、足洗場を作ったり。そして、田んぼの水を田植えに適した水位に調整したり。そうして田植え当日を迎えます。 最初は田んぼに入るのも恐る恐るだった子供も、泥んこになりながら楽しそうに田植えしていきます。青空の元、大人も子供も泥んこになって、あっという間に田植えが終わりました。これから、収穫にむけて、大切に稲を育てていくことになります。 百ねんたんぼの2年目シーズンは着実に進んでいきます。 |

プロジェクト広報チーム市東地域15町会共創プロジェクトの広報チームがプロジェクトや地域の活動状況を紹介します。 Archives

December 2025

Categories |

RSS Feed

RSS Feed